Lelaki di Pintu Surga VS Lembaga di Pintu Neraka

Lagi, publik kembali dikejutkan dengan kasus rekening gendut PNS muda. Namanya Dhana Widyatmika (DW), bergelar “Lelaki di Pintu Surga” versi majalah Tarbawi tahun 2007. Namun, kisah bakti pada ibunda mantan pegawai Direktorat Jendral Pajak ini akhirnya menjadi anti-klimaks setelah ia ditetapkan sebagai tersangka atas (dugaan) kepemilikan rekening “tak wajar” senilai 60 miliar. Tak wajar, karena DW karena hanya berstatus PNS gol III/C. Dan kini, media menyebutnya sebagai Gayus (jilid) II.

Tapi benarkah? Okay, mari kita diskusikan.

******

Sebelumnya, tulisan ini dibuat sekedar untuk mencurahkan uneg-uneg penulis (yang awam hukum dan perpajakan) sekaligus agar kita lebih berimbang di tengah (maaf) kemuakan penulis terhadap ke-lebay-an media kita hari ini. Ya, karena hidup di zaman yang over information ini maka kita harus banyak belajar sembari mencari data dan fakta di saat malas, prematur, dan bungkamnya jurnalis.

Dalam siaran pers-nya tertanggal 01 Maret 2012, Kejaksaan Agung RI, atas nama Kepala Pusat Penerangan Hukum, menjelaskan alasan dan kronologis hingga ditetapkannya DW sebagai tersangka. Dan dari sana pula lah, beberapa pihak menilai banyak kejanggalan dalam kasus ini.

Kejanggalan kasus ini tampak mulai dari jumlah rekening dan nominal uang di dalamnya yang labil alias berubah-ubah dan tanpa bukti yang jelas, penyitaan berbagai harta DW sebelum adanya vonis bersalah, hingga ketakpahaman kejagung tentang fungsi Account Representative DJP. Bagaimana mungkin seorang AR melakukan tugasnya di luar kewenangannya padahal AR lebih ke arah penyuluh dan tempat konsultasi. Dalam DJP, AR bukanlah seorang Pemeriksa Pajak karena mereka adalah dua petugas yang berbeda. Ah, mungkin Pak Jaksa ini memang belum pernah berhubungan dengan KPP atau jangan-jangan malah belum pernah punya NPWP ataupun andai punya sepertinya tak paham dengan hak dan kewajibannya sebagai WP. Entahlah!

(Untuk lebih detail, “silakan cari di Google dengan kata kunci kejanggalan kasus DW”)

Ya, DW memang salah. Dia PNS dan dia pengusaha. Tapi, dengan penuh kejanggalan, lagi-lagi kasus ini menjadi buram dan terkesan bahwa DW adalah tumbal alias bumper atas banyaknya isu besar nasional, atau istilah kekiniannya adalah pengalihan isu. Bukan tentang Demokrat. Biarlah isu bobroknya Partai Presiden ini menjadi bahan pertengkaran antara mereka dengan Bakrie feat Paloh. Namun, lebih untuk menutupi isu rekening gendut lembaga penegak hukum (Jaksa-Hakim-Polisi) dan DPR.

Bayangkan, hasil laporan PPATK terkait rekening gendut lembaga-lembaga ini yang lenyap dari perbincangan publik. Publik dibuat lupa, tenggelam dengan kasus “pegawai biasa” sekelas DW. Publik dijejali pemberitaan tak berimbang hingga lahirlah gerakan bodoh, semacam gerakan boikot pajak. Bahkan kasus DW pun diangkat bukan berdasar laporan PPATK, melainkan dari laporan perseorangan. Lalu, kemanakah larinya laporan PPATK terkait rekening gendut lembaga-lembaga ini yang nilainya ratusan milyar itu? (Lagi-lagi) Entahlah!

******

Yah, mungkin ini memang nasib kita. Lahir, hidup dan akan mati di Indonesia. Dan nasib ini pula lah yang seakan-akan membuat kita hanya bisa pasrah menghadapi bobroknya hukum Indonesia. Lembaga penegak hukum semacam Kejaksaan dan Polri pun mendapat rapor dengan nilai C dari KemenPAN&RB alias kinerja pas-pasan. Mau apa lagi? Nasib, Nasib!

Hukum kita bisa diperjualbelikan. Pengadilan bak parodi dan dagelan para penguasa-pengusaha menindas rakyat jelata. Gayus pun masih bisa melenggang dari penjara untuk sekedar nonton tenis di Bali. Artalita pun asyik menikmati fasislitas bintang lima di hotel prodeo. Pejabat korup pun masih bisa asyik, santai menikmati vonis bebas pengadilan. Sementara rakyat kecil? Hah! Pencuri ayam dibakar massa!

Masih segar pula diingatan kita bagaimana seorang nenek Minah akhirnya divonis penjara 1 bulan 15 hari karena mencuri 3 buah kakao yang hanya bernilai Rp 2000. Ya, mencuri apapun akan tetap dinilai sebagai kejahatan. Namun, dimanakah letak keadilan? Dimanakah supremasi hukum yang digembar-gemborkan itu?

Mari kita bandingkan dengan koruptor kelas kakap yang menyebabkan kerugian negara dan rakyat miliaran rupiah. Mari kita bandingkan kasus nenek Minah dengan kasus korupsi besan Pak Presiden, Aulia Pohan senilai 100 miliar tahun 2003 yang akhirnya divonis oleh MA dengan penjara 3 tahun. Mari kita hitung dengan perhitungan, perbandingan, dan logika goblok ala penulis. Jika besan SBY dihukum dengan 3 tahun penjara atas korupsi Rp 100 miliar, maka nenek Minah dengan pencurian Rp 2000 harusnya hanya dihukum tak lebih dari 1 menit penjara. Atau, Jika nenek Minah dihukum 1 bulan 15 hari maka besan SBY ini harus dihukum 6 juta tahun penjara!

*******

Yah, memang hukum bukan sebuah hitungan-hitungan matematika. Tapi inilah kenapa hukum dinamakan hukum. Hukum itu dekat dengan sifatnya, al hakim, bijaksana. Ya hukum adalah sebuah kebijaksanaan dalam bersikap dan memutuskan. Seperti kebijaksanaan sikap Umar bin Khattab yang membebaskan pencuri karena benar-benar kelaparan dan menghukum yang dicuri karena membiarkan tetangganya kelaparan.

Bahasa hukum adalah pula bahasa keadilan. Ia berbicara berdasarkan asas proporsionalitas. Tidak ada yang kebal hukum. “Andai Fatimah mencuri, maka Aku sendirilah yang akan memotong tangannya”, begitu deklarasi hukum Sang Nabi. Maka, tak heran mengapa Allah mengibaratkan keadilan itu dekat dengan ketaqwaan. I’dilu! Huwa aqrabu li at-taqwa.

Tanpa hukum yang adil dan bijaksana maka tunggulah kehancuran suatu negara. Cukuplah bagi kita melihat puing-puing ketakadilan dan kepongahan Fir’aun. Cukup Fir’aun! Tak perlu Indonesia!

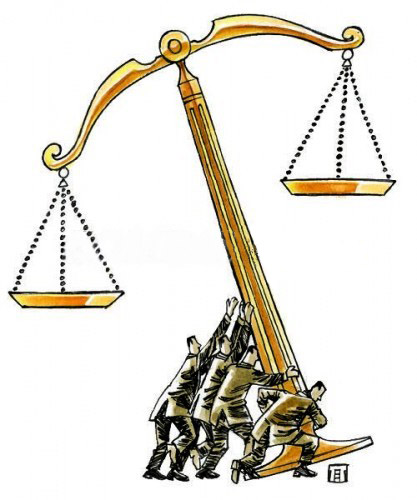

Akhirnya kita pasti akan merindu. Mendambakan keadilan dan kebijaksanaan hadir di tengah-tengah kita. Hingga supremasi hukum bukan hanya sekadar utopia dan teori yang hanya diajarkan ke anak-anak SD kita. Tapi ia benar-benar ada. Benar-benar tegak di bumi kita. Tak lagi menyaksikan lembaga hukum kita seperti “Lembaga di Pintu Neraka”.

Yakin lah, masa itu pasti ada. Dan terbukti memang pernah ada. Seperti saat Umar bin Khattab mengajukan pengunduran dirinya sebagai hakim kepada Khalifah, Abu Bakar. Bukan. Bukan karena gaji Umar yang minim. Bukan pula karena terindikasi korupsi dan suap hingga Umar malu dan terpaksa mengundurkan diri. Begini, Umar akhirnya memutuskan mundur karena sudah tak ada lagi perkara yang harus dihadapinya. Rakyat hidup tanpa saling menyakiti, mendzhalimi, dan melanggar hukum. Mereka hidup aman dan damai di bawah supremasi hukum. ‘Pernikahan’ antara supremasi hukum dan kejujuran rakyat inilah yang pasti akan melahirkan keadilan dan kedamaian.

Lalu, bagaimanakah dengan Indonesia? Apakah akan senasib dengan runtuhnya Fir’aun? Ataukah masihkah ada harapan? Atau, kita memang harus menunggu lahirnya Sang Ratu Adil? Maka jawabnya: mari kita bertanya pada hati, tutur, dan kelakuan kita masing-masing.

Wallahu a’lam bish-shawwab.

Tapi benarkah? Okay, mari kita diskusikan.

******

Sebelumnya, tulisan ini dibuat sekedar untuk mencurahkan uneg-uneg penulis (yang awam hukum dan perpajakan) sekaligus agar kita lebih berimbang di tengah (maaf) kemuakan penulis terhadap ke-lebay-an media kita hari ini. Ya, karena hidup di zaman yang over information ini maka kita harus banyak belajar sembari mencari data dan fakta di saat malas, prematur, dan bungkamnya jurnalis.

Dalam siaran pers-nya tertanggal 01 Maret 2012, Kejaksaan Agung RI, atas nama Kepala Pusat Penerangan Hukum, menjelaskan alasan dan kronologis hingga ditetapkannya DW sebagai tersangka. Dan dari sana pula lah, beberapa pihak menilai banyak kejanggalan dalam kasus ini.

Kejanggalan kasus ini tampak mulai dari jumlah rekening dan nominal uang di dalamnya yang labil alias berubah-ubah dan tanpa bukti yang jelas, penyitaan berbagai harta DW sebelum adanya vonis bersalah, hingga ketakpahaman kejagung tentang fungsi Account Representative DJP. Bagaimana mungkin seorang AR melakukan tugasnya di luar kewenangannya padahal AR lebih ke arah penyuluh dan tempat konsultasi. Dalam DJP, AR bukanlah seorang Pemeriksa Pajak karena mereka adalah dua petugas yang berbeda. Ah, mungkin Pak Jaksa ini memang belum pernah berhubungan dengan KPP atau jangan-jangan malah belum pernah punya NPWP ataupun andai punya sepertinya tak paham dengan hak dan kewajibannya sebagai WP. Entahlah!

(Untuk lebih detail, “silakan cari di Google dengan kata kunci kejanggalan kasus DW”)

Ya, DW memang salah. Dia PNS dan dia pengusaha. Tapi, dengan penuh kejanggalan, lagi-lagi kasus ini menjadi buram dan terkesan bahwa DW adalah tumbal alias bumper atas banyaknya isu besar nasional, atau istilah kekiniannya adalah pengalihan isu. Bukan tentang Demokrat. Biarlah isu bobroknya Partai Presiden ini menjadi bahan pertengkaran antara mereka dengan Bakrie feat Paloh. Namun, lebih untuk menutupi isu rekening gendut lembaga penegak hukum (Jaksa-Hakim-Polisi) dan DPR.

Bayangkan, hasil laporan PPATK terkait rekening gendut lembaga-lembaga ini yang lenyap dari perbincangan publik. Publik dibuat lupa, tenggelam dengan kasus “pegawai biasa” sekelas DW. Publik dijejali pemberitaan tak berimbang hingga lahirlah gerakan bodoh, semacam gerakan boikot pajak. Bahkan kasus DW pun diangkat bukan berdasar laporan PPATK, melainkan dari laporan perseorangan. Lalu, kemanakah larinya laporan PPATK terkait rekening gendut lembaga-lembaga ini yang nilainya ratusan milyar itu? (Lagi-lagi) Entahlah!

******

Yah, mungkin ini memang nasib kita. Lahir, hidup dan akan mati di Indonesia. Dan nasib ini pula lah yang seakan-akan membuat kita hanya bisa pasrah menghadapi bobroknya hukum Indonesia. Lembaga penegak hukum semacam Kejaksaan dan Polri pun mendapat rapor dengan nilai C dari KemenPAN&RB alias kinerja pas-pasan. Mau apa lagi? Nasib, Nasib!

Hukum kita bisa diperjualbelikan. Pengadilan bak parodi dan dagelan para penguasa-pengusaha menindas rakyat jelata. Gayus pun masih bisa melenggang dari penjara untuk sekedar nonton tenis di Bali. Artalita pun asyik menikmati fasislitas bintang lima di hotel prodeo. Pejabat korup pun masih bisa asyik, santai menikmati vonis bebas pengadilan. Sementara rakyat kecil? Hah! Pencuri ayam dibakar massa!

Masih segar pula diingatan kita bagaimana seorang nenek Minah akhirnya divonis penjara 1 bulan 15 hari karena mencuri 3 buah kakao yang hanya bernilai Rp 2000. Ya, mencuri apapun akan tetap dinilai sebagai kejahatan. Namun, dimanakah letak keadilan? Dimanakah supremasi hukum yang digembar-gemborkan itu?

Mari kita bandingkan dengan koruptor kelas kakap yang menyebabkan kerugian negara dan rakyat miliaran rupiah. Mari kita bandingkan kasus nenek Minah dengan kasus korupsi besan Pak Presiden, Aulia Pohan senilai 100 miliar tahun 2003 yang akhirnya divonis oleh MA dengan penjara 3 tahun. Mari kita hitung dengan perhitungan, perbandingan, dan logika goblok ala penulis. Jika besan SBY dihukum dengan 3 tahun penjara atas korupsi Rp 100 miliar, maka nenek Minah dengan pencurian Rp 2000 harusnya hanya dihukum tak lebih dari 1 menit penjara. Atau, Jika nenek Minah dihukum 1 bulan 15 hari maka besan SBY ini harus dihukum 6 juta tahun penjara!

*******

Yah, memang hukum bukan sebuah hitungan-hitungan matematika. Tapi inilah kenapa hukum dinamakan hukum. Hukum itu dekat dengan sifatnya, al hakim, bijaksana. Ya hukum adalah sebuah kebijaksanaan dalam bersikap dan memutuskan. Seperti kebijaksanaan sikap Umar bin Khattab yang membebaskan pencuri karena benar-benar kelaparan dan menghukum yang dicuri karena membiarkan tetangganya kelaparan.

Bahasa hukum adalah pula bahasa keadilan. Ia berbicara berdasarkan asas proporsionalitas. Tidak ada yang kebal hukum. “Andai Fatimah mencuri, maka Aku sendirilah yang akan memotong tangannya”, begitu deklarasi hukum Sang Nabi. Maka, tak heran mengapa Allah mengibaratkan keadilan itu dekat dengan ketaqwaan. I’dilu! Huwa aqrabu li at-taqwa.

Tanpa hukum yang adil dan bijaksana maka tunggulah kehancuran suatu negara. Cukuplah bagi kita melihat puing-puing ketakadilan dan kepongahan Fir’aun. Cukup Fir’aun! Tak perlu Indonesia!

Akhirnya kita pasti akan merindu. Mendambakan keadilan dan kebijaksanaan hadir di tengah-tengah kita. Hingga supremasi hukum bukan hanya sekadar utopia dan teori yang hanya diajarkan ke anak-anak SD kita. Tapi ia benar-benar ada. Benar-benar tegak di bumi kita. Tak lagi menyaksikan lembaga hukum kita seperti “Lembaga di Pintu Neraka”.

Yakin lah, masa itu pasti ada. Dan terbukti memang pernah ada. Seperti saat Umar bin Khattab mengajukan pengunduran dirinya sebagai hakim kepada Khalifah, Abu Bakar. Bukan. Bukan karena gaji Umar yang minim. Bukan pula karena terindikasi korupsi dan suap hingga Umar malu dan terpaksa mengundurkan diri. Begini, Umar akhirnya memutuskan mundur karena sudah tak ada lagi perkara yang harus dihadapinya. Rakyat hidup tanpa saling menyakiti, mendzhalimi, dan melanggar hukum. Mereka hidup aman dan damai di bawah supremasi hukum. ‘Pernikahan’ antara supremasi hukum dan kejujuran rakyat inilah yang pasti akan melahirkan keadilan dan kedamaian.

Lalu, bagaimanakah dengan Indonesia? Apakah akan senasib dengan runtuhnya Fir’aun? Ataukah masihkah ada harapan? Atau, kita memang harus menunggu lahirnya Sang Ratu Adil? Maka jawabnya: mari kita bertanya pada hati, tutur, dan kelakuan kita masing-masing.

Wallahu a’lam bish-shawwab.

Wisma Shalahuddin, 08 Maret 2012 23:04

sofietisamashuri.blogspot.com

sofietisamashuri.blogspot.com

Komentar

Posting Komentar